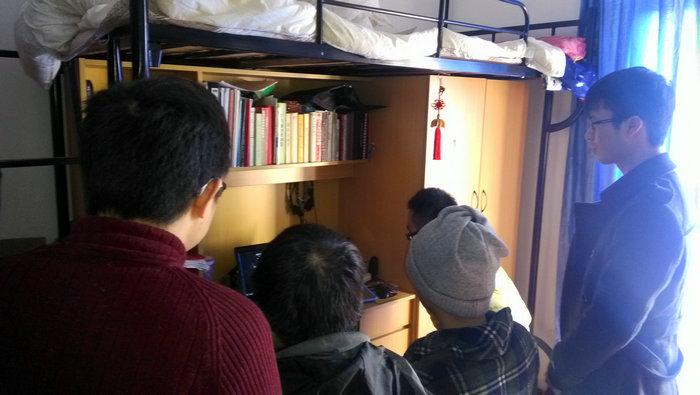

12月13日上午,小小的宿舍挤满了学生,他们的神情严肃而认真,眼睛都盯往同一个方向,电视上首个南京大屠杀死难者国家公祭仪式正在现场直播,这是由上海大学文学院研究生党总支组织的集体自行观看公祭直播活动,他们在用自己的方式与全国人民一起祭奠南京大屠杀死难者。

77年前的12月13日,南京城破,日军的铁蹄践踏了这一片净土,随之而来的还有化学武器、细菌战、杀人竞赛,他们肆意屠戮,烧杀抢掠,把南京这座历史名城毁得血肉模糊。30万!30万同胞惨遭杀戮,血腥震惊世界,这是中华民族近代史上沉重的一页。落后就得挨打,沉痛也得面对,即使时隔77年,"勿忘国耻,圆梦中华"仍然是我们后代子孙必须践行的箴言。

今年2月27日,十二届全国人大常委会第七次会议一致表决通过,决定将12月13日设为南京大屠杀死难者国家公祭日,对南京大屠杀死难者和所有在日本帝国主义侵华战争期间惨遭日本侵略者杀戮的死难者进行悼念。自此,悼念死于日寇刀下的遇难同胞开始上升至国家的高度;自此,每年12月13日为死难同胞拉响的鸣笛开始有了法律的支撑;自此,这一天成为我们敲响警钟,铭记惨痛教训的藤鞭。最早在全国两会上提出"国家公祭日"这一议案的政协常委赵龙说"生命权是最基本的人权,以国之名悼念平民死难者,体现的是一个民族对生命的无上尊重。"

在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆,近70米的"哭墙"镌刻着上万个死难者的名字,这面哭墙自1995年建成以来,长度一延再延,上面的名字也一增再增。事实上,侵华日军南京大屠杀的遇难者往往没有尸体,没有坟墓,"哭墙"已经成为不少遗属们祭奠亲人的唯一所在。

这次与习近平主席一同参加公祭仪式的夏淑琴老人,是南京大屠杀的幸存者之一,时年85岁的夏淑琴老人亲手为国家公祭鼎揭幕。在这面镌刻着上万死难者名字的"哭墙"上,有7个姓名是夏淑琴老人的亲人。77年前的这一天,残暴的日本军队撞破她家的大门,杀害了她的父亲、母亲,同时残忍地摔死了年仅一岁的妹妹,之后又杀害了年迈的外祖父、外祖母以及两个姐姐,整整7条人命,这是一笔算不清的血债。但是,我们要记住的是历史,而不是仇恨,正如夏淑琴老人所说:"国家举行公祭仪式,是对死难亲人、同胞最好的慰藉,希望后辈们都能记住历史,坚决不能让历史悲剧重演。"我们不停注入清醒剂,反复翻看历史,都是因为,历史是最好的镜子,看到了近代中国的积贫积弱,看到了国人的不思进取,因此,我们需要以史为鉴,杜绝悲剧的重演,这就得依靠中国复兴,实现中国富强。现在,这一副重重的担子,不偏不倚,落到了我们这一代人肩上。

勿忘国耻,绝不是让我们烧日货、砸日车;勿忘国耻,绝不是让我们以其人之道还治其人之身,屠戮日本人民;勿忘国耻,绝不是简单地喊喊口号,拉拉横幅。勿忘国耻的第一步,是牢记历史,在12月13日防空警报拉响之时可以立马反应出这是国家公祭日,与遗属们站在一起,和他们一同庄严肃穆地纪念30万死难同胞。在警报拉响,汽笛长鸣,纪念馆广场"和平大钟"敲响之时,我们应铭记那段屈辱悲惨的历史,忘却历史等于第二次屠杀,现在的日本右翼势力逐渐抬头,修改教科书,参拜靖国神社,模糊侵略事实,鼓吹复活军国主义、法西斯主义,怂恿台独、港独,令人深恶痛疾,如果放任他们肆意妄为,不排除会重演77年前的悲剧,那是野蛮战胜文明,对人类文明的严重亵渎!

作为一名中国学生,我们任重而道远。早在20世纪初的五四时期,青年学生就自觉为民请愿、组织运动、开社办报、游行示威、抵抗暴力、为革命抛头颅洒热血。少年强则国强,青年一代更是一个国家的坚强支撑。如今的我们生在和平年代,长在国家逐步繁荣复兴之时,没有了战争年代的动乱,没有了饥荒年代的不安,但古语有云,"居安思危",我们要紧紧把握"和平与发展"这个时代主题,利用经济全球化的有利时机,夯实专业知识,提升创新能力,为祖国的繁荣贡献自己的一份力。

文学院 郭淑萍